Il 15 giugno 1940, mentre l’armata tedesca sfilava sotto l’Arco di Trionfo, il filosofo Bergson paragonò i nazisti agli uomini preistorici. Questo episodio - scrive Paolo Borgna su l'Avvenire - diventa attuale di fronte ai segnali di un ritorno alla legge del più forte nella politica internazionale.

Ogni giorno i giornali riportano notizie che mettono in crisi i valori su cui si è costruita l’Europa del dopoguerra: la negazione dell’aggressione russa all’Ucraina, l’idea che la resa fosse l’unica opzione, il tributo del vicepresidente USA alla leader dell’estrema destra tedesca, e il presidente USA che tratta le "Terre rare" come bottino di un’estorsione.

Secondo Luigino Bruni, il capitalismo contemporaneo sta tornando alla sua natura primitiva, subordinando ogni valore all’accrescimento di profitti e rendite. Questo contesto preoccupa soprattutto la generazione nata nel dopoguerra, educata a vedere la guerra come un male assoluto. Oggi assistiamo alla dissoluzione dei principi fondanti del diritto internazionale, che si basavano sull’idea che le relazioni tra nazioni non dovessero essere mera espressione della forza bruta. L’illusione che le atrocità della Seconda guerra mondiale non si sarebbero ripetute e che i crimini di guerra sarebbero stati puniti è ormai in frantumi.

La Corte di Norimberga, pur con le sue criticità, aveva gettato le basi per un nuovo ordine giuridico internazionale. Su quella scia nacquero i tribunali per i crimini di guerra nell’ex Jugoslavia e in Rwanda, fino alla Corte Penale Internazionale dell’Aja, istituita con il trattato di Roma del 1998. Tuttavia, l’illusione di un diritto universale si spezzò quando le grandi potenze – USA, Russia e Cina – rifiutarono di ratificare il trattato. Negli anni successivi, la situazione peggiorò: Donald Trump ha delegittimato la Corte, minacciando sanzioni contro i suoi membri. Oggi, di fronte a questa regressione, sorge il timore di non avere più la forza morale per reagire.

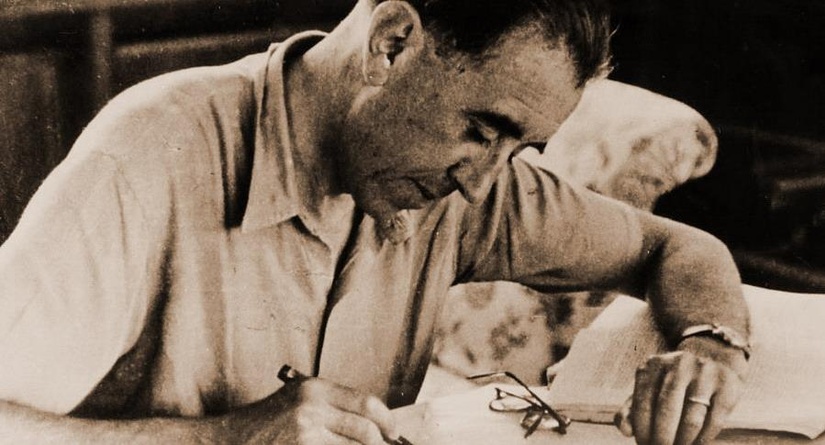

Questo smarrimento richiama le angosce degli intellettuali europei alla fine degli anni Trenta. Piero Calamandrei, durante l’avanzata nazista in Europa, si interrogava sulla possibile fine della civiltà occidentale, temendo che secoli di progresso fossero cancellati dalla violenza. Nel gennaio 1940, parlando agli studenti cattolici fiorentini della FUCI, difese la necessità del diritto come argine alla brutalità della forza. Secondo lui, il diritto internazionale non doveva essere solo la formalizzazione del fatto compiuto, ma il frutto di una coscienza morale e della fede in valori umani inalienabili.

Calamandrei esortava i giovani a credere nella giustizia, non come mera tecnica giuridica, ma come affermazione dell’uguaglianza di tutti gli uomini. Quei valori sembravano sconfitti nel giro di pochi mesi, ma cinque anni dopo furono alla base della rinascita dell’Europa democratica con De Gasperi, Spinelli, Adenauer, Schuman e Spaak. Questo ci ricorda che le battaglie morali, seppur travolte dalla storia, possono generare una nuova speranza.

Oggi, di fronte a una nuova “eclissi di umanità”, è necessario recuperare lo spirito di quell’incontro tra umanesimi diversi che ispirò i Costituenti. Saranno anni difficili per chi ama la pace e la democrazia, ma il dovere di resistere rimane intatto.

Foto: Pietro Calamandrei