Il vero nemico dei trumpisti, secondo Piketty: la sinistra social-democratica globale

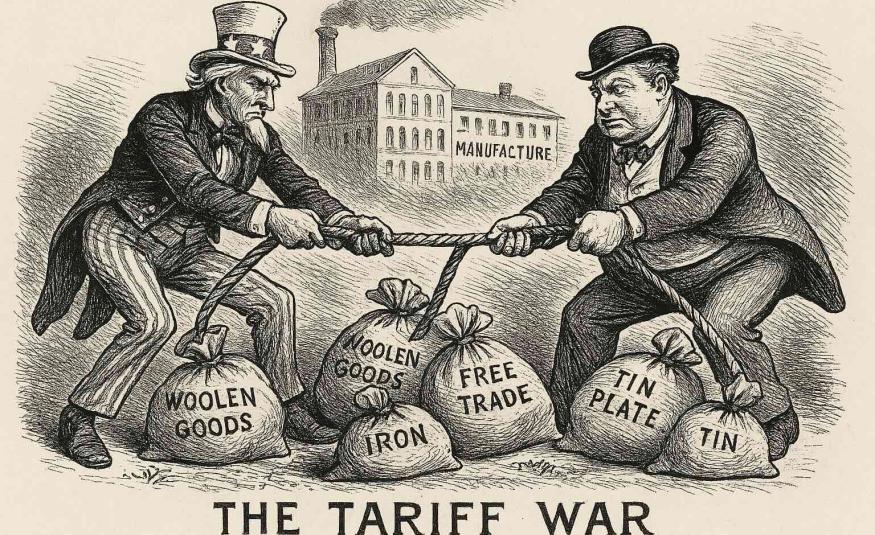

Nel suo ultimo intervento su Le Monde, Thomas Piketty propone una lettura netta del nuovo ciclo politico aperto dal ritorno di Donald Trump. Il trumpismo non è caos né semplice populismo, ma l’espressione coerente di una destra nazionalista, autoritaria ed estrattivista, dotata di un progetto di lungo periodo. Il riferimento centrale è il Project 2025, piano dettagliato elaborato dai think tank conservatori per la conquista dello Stato e la neutralizzazione dei contropoteri. Piketty rovescia la narrazione dominante: il vero nemico dei trumpisti non è il liberalismo centrista, considerato debole e funzionale, ma la sinistra social-democratica globale. Redistribuzione, tassazione dei grandi patrimoni, cooperazione fiscale internazionale e politiche climatiche rappresentano una minaccia diretta agli interessi materiali dell’élite trumpista. La battaglia è globale e riguarda il futuro della democrazia stessa.