“Fare la pace è più difficile che fare la guerra.” Così dichiarava Georges Clemenceau nel 1919, e la storia gli ha dato ragione. Ogni grande conflitto ha lasciato dietro di sé non solo macerie, ma anche negoziati complessi, compromessi forzati e, in molti casi, nuovi focolai di tensione. Oggi, mentre gli Stati Uniti di Donald Trump cercano una via per porre fine alla guerra in Ucraina, la storica Margaret MacMillan, professoressa di storia emerita dell’Università di Oxford, invita sul Financial Times a riflettere sulle lezioni del passato.

La storica richiama esempi emblematici, dal Congresso di Vienna al Trattato di Versailles, dalla Guerra Fredda agli accordi di pace in Medio Oriente. La sua tesi è chiara: la diplomazia è un’arte delicata, e il modo in cui un conflitto viene risolto può determinare la stabilità o l’instabilità dei decenni successivi. Il problema è che la storia mostra come gli errori più comuni si ripetano con preoccupante regolarità.

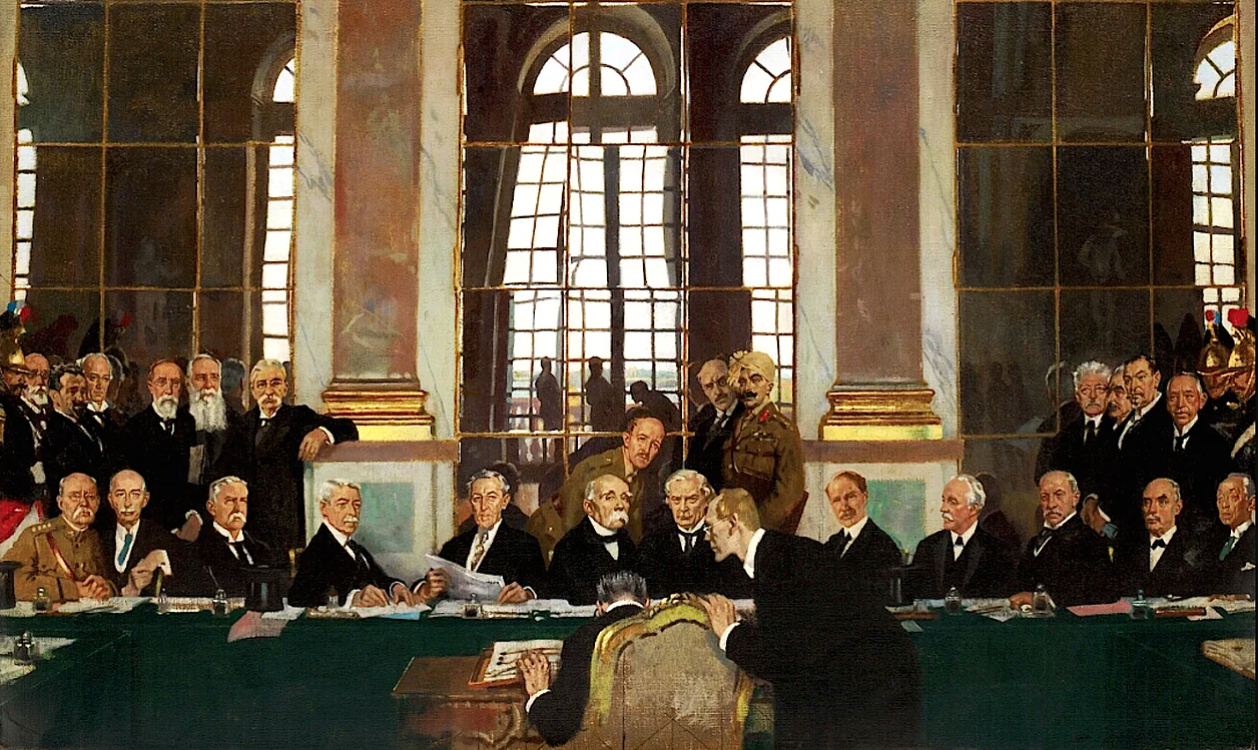

Un primo rischio è quello di imporre una pace punitiva, come accadde con Versailles nel 1919. La Germania, sconfitta nella Prima guerra mondiale, fu costretta ad accettare condizioni umilianti, alimentando il risentimento che portò all’ascesa di Hitler. Oggi, concedere alla Russia un vantaggio eccessivo, come sembra suggerire la strategia trumpiana, potrebbe avere conseguenze simili: un’Ucraina umiliata e rancorosa, un Cremlino sempre più spregiudicato.

Un altro errore è credere che la diplomazia possa funzionare senza una strategia di lungo periodo. Durante la Seconda guerra mondiale, Churchill, Roosevelt e Stalin riuscirono a mantenere un’alleanza nonostante le profonde divergenze. Dopo il conflitto, però, la mancanza di una visione comune sul futuro dell’Europa orientale portò rapidamente alla Guerra Fredda. Oggi, Trump sembra voler ripetere la mossa di Nixon negli anni ’70, cercando di separare Russia e Cina. Ma Mosca ha oggi ben pochi incentivi a tradire Pechino, e una Washington percepita come inaffidabile potrebbe finire per perdere sia il sostegno europeo sia la propria influenza in Asia.

La questione ucraina è un banco di prova: qualsiasi accordo che venga imposto senza il consenso di Kiev rischia di diventare instabile, come accadde con il patto di Monaco del 1938. All’epoca, la Francia e il Regno Unito concessero alla Germania nazista il controllo dei Sudeti, credendo di aver garantito la pace. In realtà, Hitler si sentì incoraggiato a chiedere sempre di più, fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale. MacMillan suggerisce che anche Putin potrebbe interpretare concessioni premature come un segnale di debolezza, anziché come un’opportunità per stabilizzare la regione.

Un altro elemento cruciale è la gestione degli alleati. Alla fine della Prima guerra mondiale, l’Italia si sentì tradita dagli accordi di pace e sviluppò un forte senso di rancore verso le potenze occidentali. Oggi, un’Europa esclusa dalle trattative tra USA e Russia potrebbe reagire in modo simile, cercando maggiore autonomia strategica. Friedrich Merz, probabile prossimo cancelliere tedesco, ha già dichiarato che la Germania lotterà per l’indipendenza dell’Europa dagli Stati Uniti. Questo cambio di atteggiamento potrebbe essere solo l’inizio di una ridefinizione dei rapporti transatlantici.

Infine, MacMillan mette in guardia dai rischi di una diplomazia superficiale. Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti e la Cina riuscirono ad aprire un dialogo attraverso il paziente lavoro di Henry Kissinger, che passò mesi a negoziare segretamente con Pechino prima della storica visita di Nixon. Oggi, invece, Trump sembra preferire dichiarazioni improvvisate e mosse spettacolari, che spesso irrigidiscono le posizioni invece di favorire la trattativa. La diplomazia, però, non si costruisce con i tweet o con le dichiarazioni a effetto, ma con conoscenza, pazienza e strategie a lungo termine.

Foto: dipinto di William Orpen che mostra la firma del Trattato di Versailles