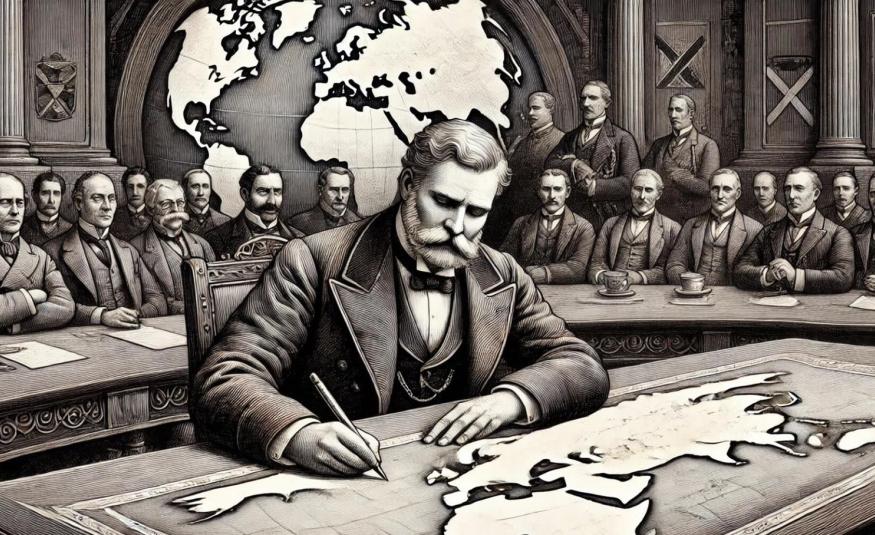

L’ombra della Russia sul futuro globale: chi decide le sorti dell’Ucraina?

La recente telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump ha segnato un momento chiave nei rapporti USA-Russia, con il Cremlino che ha salutato l’incontro come l’inizio di un “nuovo ordine mondiale”. Putin ha respinto un cessate il fuoco totale in Ucraina, proponendo invece una tregua parziale che esclude attacchi alle infrastrutture energetiche. La conversazione ha rafforzato l’idea di Mosca come potenza globale con un ruolo decisionale nei conflitti internazionali, spesso senza il coinvolgimento diretto di Kyiv. Mentre la Casa Bianca e il Cremlino forniscono versioni discordanti dell’intesa, il mancato ritiro russo e le restrizioni agli aiuti militari all’Ucraina sollevano dubbi sulle reali intenzioni di Mosca e Washington.