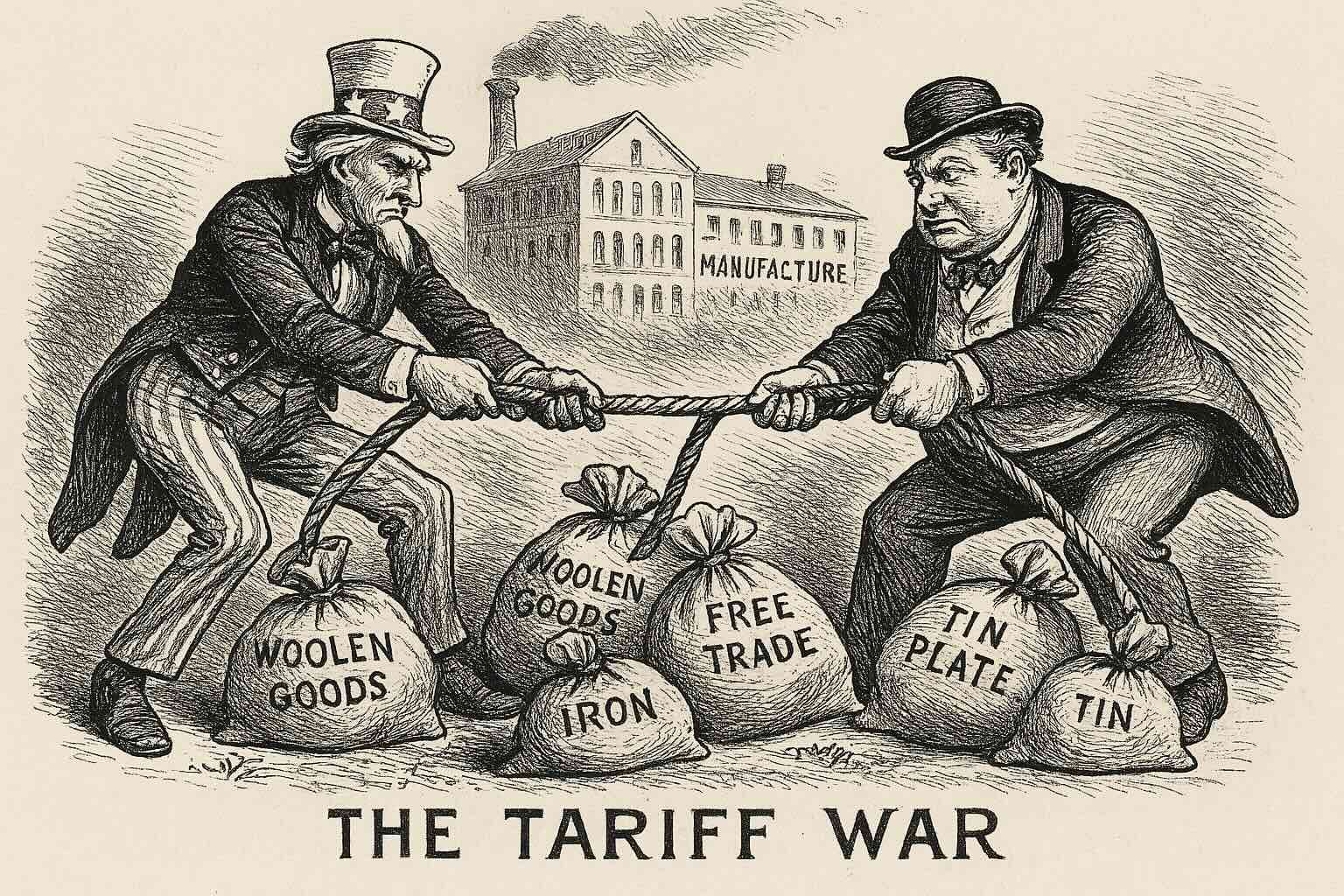

1. I dazi: l’ultima spiaggia di una potenza in declino

Per comprendere la discontinuità tra il protezionismo classico e quello trumpiano, bisogna risalire al periodo 1880–1913, espressamente citato da Trump nel discorso del Liberation Day del 2 aprile 2025. In quei decenni, noti come l’“età dell’oro” del protezionismo americano, gli Stati Uniti vissero una straordinaria crescita industriale, sostenuta da dazi elevati e stabili, in un contesto ancora dominato dalle grandi potenze coloniali europee. Il sistema tariffario americano — descritto da molti storici economici come uno dei più protezionisti del mondo industriale — era considerato essenziale per garantire l’autonomia produttiva e difendere la nascente industria nazionale dalla concorrenza estera.

Il protezionismo storico

Protagonista chiave di quella stagione fu il presidente William McKinley (oggi figura iconica del trumpismo), eletto nel 1896 su una piattaforma apertamente protezionista. Per lui, i dazi non erano solo uno strumento fiscale o economico, ma un pilastro ideologico del modello americano. “Protection is prosperity” era lo slogan che sintetizzava la visione di un’America forte, industriale, indipendente. La sua amministrazione — e ancor più quella del suo successore Theodore Roosevelt — segnò l’apice di un modello di capitalismo nazionale sostenuto dallo Stato. Il protezionismo non era in contrasto con lo Stato di diritto, come oggi, ma pienamente integrato nella dialettica istituzionale e parlamentare.

Quell’equilibrio iniziò a incrinarsi all’inizio del XX secolo. Le pressioni internazionali, la necessità di accedere ai mercati globali e l’affermazione del modello britannico di libero scambio iniziarono a eroderlo. La Prima guerra mondiale interruppe il commercio internazioinale, dando avvio a una fase instabile, segnata da un’alternanza tra aperture e chiusure. Solo nel secondo dopoguerra, con la creazione del sistema multilaterale (GATT, poi WTO: Organizzazione Mondiale del Commercio), si stabilizzò un nuovo ordine commerciale.

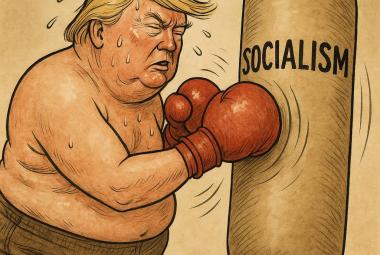

I dazi di Trump

Rispetto a quell’epoca, il protezionismo trumpiano nasce in un contesto completamente diverso: non si inserisce in un quadro di crescita strutturale, né rappresenta un patto nazionale stabile tra élite produttive e lavoratori. Non coincide con una fase di espansione, ma di insicurezza economica, declino industriale e frammentazione politica. Risponde più a una logica reattiva e difensiva che a una strategia di lungo periodo. Se McKinley usava i dazi per costruire l’America industriale, Trump li usa per difendere un’economia deindustrializzata, cercando di ricostruire un ordine perduto attraverso interventi straordinari e decisioni unilaterali.

In questo senso, la differenza tra le due stagioni è tanto storica quanto simbolica. Il protezionismo ottocentesco era legato a un’idea di progresso ordinato e crescita inclusiva. Quello odierno nasce da un senso di crisi, assedio e sfida all’establishment globale. Mentre allora lo Stato proteggeva per costruire, oggi lo Stato — o meglio, il presidente — protegge per resistere e contenere. Il protezionismo non è più uno strumento di sviluppo, ma l’espressione di una sovranità economica difensiva.

2. La personalizzazione del potere politico-economico

Il protezionismo trumpiano riflette una trasformazione più ampia del ruolo dell’esecutivo e del rapporto tra economia e politica. Non si tratta solo di una svolta commerciale, ma dell’emersione di una governance economica centralizzata, in cui decisioni di rilievo vengono assunte direttamente dalla presidenza, spesso fuori dai normali canali legislativi e burocratici.

Sovranismo e populismo

A differenza del protezionismo classico, gestito all’interno di una accesa e pubblica dialettica parlamentare, già dal primo mandato le tariffe di Trump si sono basate su strumenti discrezionali ed eccezionali, come la sezione 232 del Trade Expansion Act (motivata dalla sicurezza nazionale) e la sezione 301 del Trade Act (contro pratiche commerciali scorrette). Questi dispositivi permettono azioni unilaterali, aggirando il controllo del Congresso. È l’esempio di quella che Samuel Huntington, già nel 1968 (Political Order in Changing Societies), definiva “politicizzazione dell’amministrazione”: il potere esecutivo che ridefinisce i confini tra istituzioni in nome della “governabilità”.

Parallelamente, la politica commerciale è oggi una leva retorica e identitaria ad alto impatto. Il dazio non è più una misura tecnica, ma il simbolo di un sovranismo protettivo contro la globalizzazione percepita come una truffa ai danni dei lavoratori americani. Come osserva Dani Rodrik in Straight Talk on Trade (2017), la globalizzazione, per essere sostenibile, deve essere compatibile con le esigenze delle democrazie nazionali: quando ciò non accade, la reazione populista e protezionista diventa quasi inevitabile

La visione di Trump si collega anche a un’idea di sovranità economica selettiva, dove le regole multilaterali sono vincolanti solo finché non ostacolano l’interesse nazionale. Secondo Ha-Joon Chang, in Kicking Away the Ladder (2002), si tratta di una forma di “ipocrisia storica”: i paesi sviluppati, dopo aver usato il protezionismo per crescere, impongono il libero scambio agli altri, salvo tornare essi stessi al protezionismo quando il vantaggio competitivo vacilla.

La personalizzazione del potere esecutivo

Infine, e cosa più importante, il presidente interviene direttamente nella redistribuzione dei costi e benefici della globalizzazione, superando la classica distinzione tra economia e politica. Questo si traduce in una personalizzazione del potere politico-economico. Il presidente non si limita a creare le condizioni per la crescita, ma decide chi proteggere e chi sacrificare. Il protezionismo trumpiano non è più una funzione tecnica dello Stato, ma un atto politico di tipo punitivo che ridefinisce il ruolo stesso della presidenza.

In questo senso, l’era Trump segna non un ritorno al passato, ma un nuovo paradigma politico che sfida le architetture liberali e riscrive il rapporto tra potere, produzione e nazione in un contesto di "inimicizia" rispetto al resto del mondo.

Immagine: "La guerra dei dazi" - creata con la collaborazione di DALL-E.