L'articolo di Mario Ricciardi, “La morte eroica e gli equivoci della letteratura” (il manifesto, 12 marzo 2025), esplora il concetto di "morte eroica" attraverso l'analisi della figura di Achille nella mitologia greca e il ruolo della guerra nella costruzione delle narrazioni letterarie. L'autore attinge dalle riflessioni dello storico e filosofo Jean-Pierre Vernant, che, oltre a essere un esperto del mondo antico, fu un partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale con il nome di battaglia "Berthier".

L'ideale dell'eroismo e il sacrificio di Achille

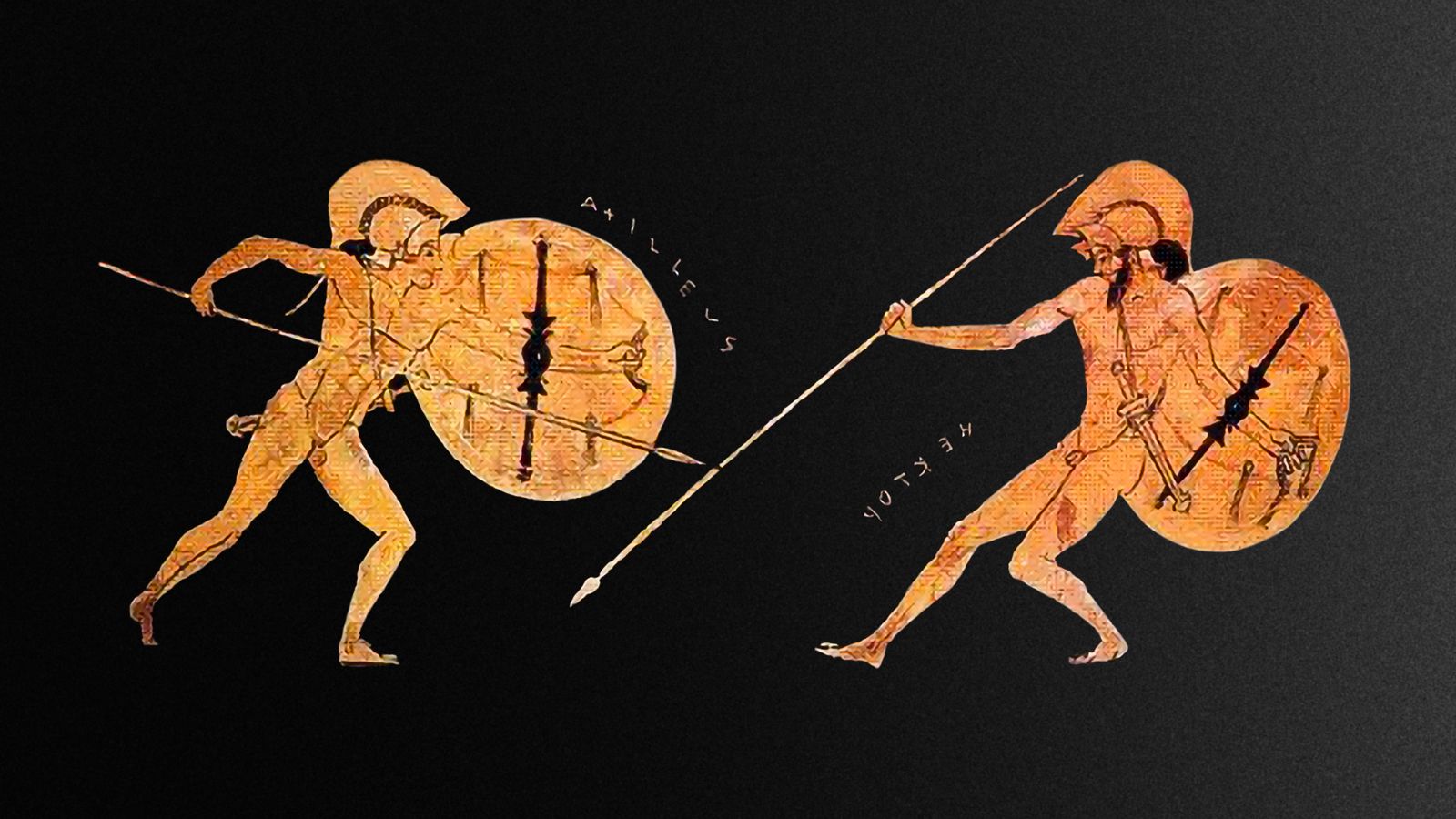

Vernant, nella sua lezione di Nantes, esaminò il concetto della morte eroica nella cultura greca antica, sottolineando come l’eroe, nel sacrificarsi, raggiungesse un grado di gloria assoluto. Tuttavia, l'eroismo di Achille non è semplicemente il frutto di una scelta morale: è il risultato di un contesto in cui il valore e l'onore sono inseparabili dalla violenza. In questo senso, Vernant invita a riflettere su come la letteratura possa mitizzare la guerra, rischiando di renderla desiderabile o inevitabile.

La guerra tra letteratura e storia

Ricciardi osserva che la rappresentazione della guerra nella letteratura spesso oscilla tra la celebrazione e la denuncia. Se da un lato la figura dell’eroe che combatte per la libertà è ammirata – come nel caso di Toussaint Louverture nella rivolta degli schiavi di Haiti o di Carlo Rosselli nella guerra civile spagnola – dall’altro è necessario non cadere nell’equivoco di vedere la guerra come un’istituzione nobile di per sé. La guerra, afferma Ricciardi, non è un costrutto letterario: è un fenomeno storico e sociale, pieno di ambiguità e tragedie.

La guerra non è mai un valore in sé

Nel finale dell’articolo, Ricciardi ritorna sul contributo di Vernant, evidenziando il suo ruolo non solo come studioso, ma anche come testimone diretto della violenza bellica. La sua esperienza nella Resistenza francese gli permise di capire quanto fosse pericoloso idealizzare la guerra. Nell’Odissea, Ulisse incontra l’ombra di Achille nell’Ade, che esprime un’amara consapevolezza: non c'è nessuna gloria nell’aldilà, solo il nulla. Questo passaggio suggerisce che anche le culture che celebravano la morte eroica erano, in realtà, consapevoli del suo lato tragico.

Il punto centrale dell'articolo emerge nella conclusione:

"Ammiriamo il colonnello Berthier che ha combattuto per la libertà e contro il fascismo, ma siamo anche grati a Jean-Pierre Vernant per averci aiutato a capire che celebrare la guerra non la nobilita né la rende buona."

La vita e gli studi di Vernant dimostrano che combattere per la libertà è giusto, ma che non si deve mai cadere nell’errore di romanticizzare la guerra come un valore in sé.

Immagine: la battaglia tra Achille ed Ettore